こんにちは!HRマネジメント編集部です。

2025年以降、国税庁が推進する電子申告(e-Tax)の義務化範囲が拡大しています。

これまで「紙での提出」が主流だった法定調書や源泉徴収票も、企業規模によっては電子申告が必須となります。

特に、年末調整関連の提出書類を扱う人事・労務担当者にとって、e-Taxの理解は避けて通れません。

本記事では、国税庁公式サイトおよび関連情報をもとに、企業実務で押さえるべきポイントを整理します。

e-Tax(イータックス)とは

e-Taxの概要

e-Taxとは、国税電子申告・納税システムの略称で、インターネットを通じて国税庁に申告や納税を行える仕組みです。

個人の確定申告から法人の法人税・消費税の申告、さらには年末調整に関する法定調書の提出まで、幅広く利用されています。

確定申告のオンライン化を進める中で、e-Taxは国税庁が運営しており、データを電子的に送信・受付・管理できる点が特徴です。

紙提出に比べ、作業時間・コストの削減、ミス防止、控え書類の電子保管など多くのメリットがあります。

e-Taxでできること

主な対象業務と確定申告との関係

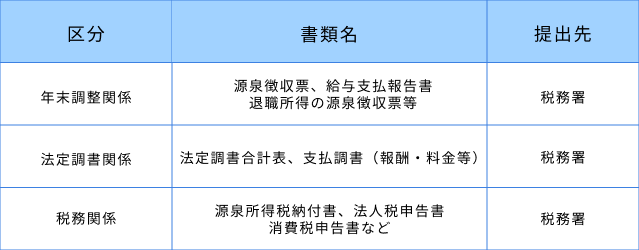

法人や事業者がe-Taxを通じて提出・申告できる主な書類は以下の通りです。

従来、源泉徴収票や給与支払報告書などの法定調書は書面で税務署や自治体に提出していました。

しかし、2025年現在では、一定の要件を満たす企業は電子提出が義務化されています。

これは、確定申告の電子化推進と同じ流れで進められているものです。

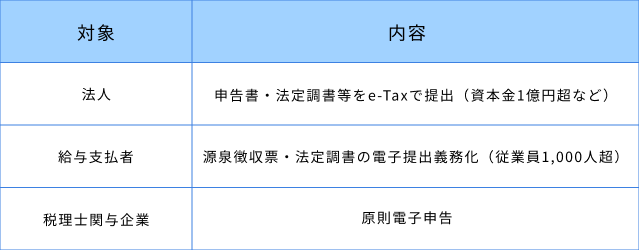

具体的には以下の通りです。

対象企業

・従業員数1,000人以上の企業

・電子申告・納税の体制を整備した法人

・上場企業など、国税庁が定める義務化対象法人

義務化される書類例

・源泉徴収票(給与支払情報や控除申告書をもとに作成される法定調書)

・法定調書合計表(給与・賞与の合計情報をまとめたもの)

・年末調整に関連する法定調書(所得税徴収高計算書など)

これらは確定申告と同様、電子化によって提出の効率化が期待されています。

提出方法

・国税 → e-Tax(確定申告や法人税申告も同様)

・地方税 → eLTAX

期限

・原則、翌年1月末までの提出が必要(確定申告の期限とは異なるため注意)

この義務化により、従業員が多い企業では紙管理の手間を減らすと同時に、税務署や自治体への提出ミスや郵送遅延のリスクを低減できます。

一方、従業員数1,000人未満の企業は原則任意ですが、業務効率化の観点から電子提出を推奨されています。

また、電子提出に伴う書類整理やシステム設定に不安がある場合は、弊社の労務コンサルに相談することで、提出漏れや計算ミスのリスクを抑えたスムーズな運用が可能です。

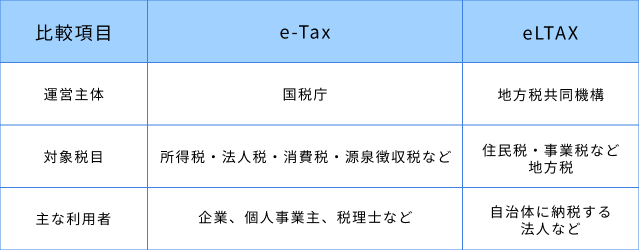

e-TaxとeLTAXの違い

人事・労務担当者が混同しやすいのが、e-Tax(国税)とeLTAX(地方税)です。

両者は目的が異なりますが、年末調整業務では双方を組み合わせて使うケースが多く見られます。

たとえば、源泉徴収票はe-Tax、給与支払報告書はeLTAXを通じて提出するなど、運用を整理することが重要です。

e-Taxの使い方・利用手順

ステップ①:利用開始の準備

1. 利用者識別番号の取得

→ 国税庁のe-Taxサイトで企業単位または個人単位で取得します。

2. 電子証明書の準備

→ 代表者・担当者が電子署名を行うために必要。

法人の場合は「商業登記に基づく電子証明書」などが主に使われます。

3. 届出・設定

→ 初回利用時に、e-TaxソフトまたはWeb版での「利用開始届出書」を提出します。

ステップ②:申告書の作成

・e-Taxソフト(インストール版/Web版)または、給与計算システム・会計ソフトと連携。

・データ形式(XML等)に従い、法定調書や源泉徴収票を作成します。

ステップ③:送信と受信通知の確認

・作成したデータをe-Taxに送信。

・「送信完了」後、受付システムでステータスを確認。

・受付完了通知を保存し、社内ファイルに控えを保管しておきます。

メリットと注意点

e-Taxのメリット(確定申告にも共通する利点)

・提出書類の作成・提出作業を効率化

・紙の印刷・郵送コストの削減

・税務署の受付時間に縛られない提出が可能

・ミス防止・再提出リスクの軽減

・電子データで控えを保存可能

注意点

・電子証明書の有効期限(通常3年)に注意

・利用者識別番号・暗証番号の管理を厳重に

・システム更新時期(例:Windows対応バージョン)による一時的な操作制限

・マイナンバー取扱い時のセキュリティ確保(社内規程の整備が望ましい)

e-Taxは確定申告だけでなく、法人税や年末調整関連の法定調書にも対応しているため、企業・個人双方にとって業務効率化の大きなメリットがあります。

一方で、電子証明書や暗証番号の管理など、セキュリティ面の注意は欠かせません。

2025年以降の電子申告義務化の流れ

国税庁は、申告・納税業務の電子化を一層推進しています。2025年時点では、以下のような範囲で電子申告義務化が進行しています。

電子申告義務化の対象は今後さらに拡大する見込みであり、人事・労務部門も早期のe-Tax運用体制構築が不可欠です。

よくある質問(FAQ)

Q1. e-Taxは誰でも使えますか?

A. はい。法人・個人問わず利用可能です。ただし、利用者識別番号の取得と電子証明書の準備が必要です。

法人の場合は、会社名義で利用者識別番号を取得し、代表者または担当者が電子署名を行う必要があります。

Q2. e-TaxとeLTAXはどちらを使えばいいですか?

A. 提出先により異なります。

国税(源泉所得税、法人税など)→e-Tax

地方税(住民税、事業税など)→eLTAXが原則です。

たとえば年末調整後の提出書類では、

源泉徴収票 → e-Tax

給与支払報告書 → eLTAXと使い分けるケースが多くあります。

Q3. e-Taxを使うためにソフトのインストールは必要ですか?

A. 2025年現在、インストール版とWeb版の2種類があります。

インストール版:より詳細な帳票を扱える(法定調書など)

Web版:ブラウザ上で簡易操作が可能(確定申告・小規模法人など)企業の人事部門では、法定調書提出が必要なためインストール版利用が主流です。

Q4. マイナンバーカードがないとe-Taxは使えませんか?

A. マイナンバーカードは個人利用では便利ですが、法人利用では電子証明書(商業登記電子証明書など)を利用すれば代替可能です。

代表者個人のマイナンバーカードを使う場合は、社内での運用ルールを明確にしておきましょう。

Q5. 提出データにミスがあった場合、訂正はできますか?

A. はい。提出後に誤りを発見した場合は、「訂正申告」または「再提出」が可能です。

再送信する際には、該当ファイルのバージョンや識別番号を管理し、誤送信防止策を講じることが推奨されます。

Q6. e-Taxを利用する際のセキュリティ対策は?

A. 国税庁のe-Taxシステムは暗号通信で保護されていますが、企業側でも以下を徹底してください。

・利用者識別番号・暗証番号の厳重管理

・電子証明書の有効期限チェック

・社内アクセス制限(担当者限定)

・定期的な操作ログ確認

Q7. 電子申告義務化に該当するかどうか、どこで確認できますか?

A. 国税庁のe-Tax公式サイトや法定調書の提出義務化案内ページで確認できます。

従業員数・資本金規模によって義務対象が異なるため、最新のガイドラインをチェックしましょう。

Q8. e-Taxとマイナポータルの連携は必要ですか?

A. 個人の確定申告ではマイナポータルとの連携が推奨されていますが、法人や企業申告では必須ではありません。

ただし、今後の電子申告統合が進む中で、連携機能が強化される見込みがあります。

まとめ:年末調整・法定調書提出の電子化は「人事DX」の第一歩

e-Taxの導入は、単なる法令対応にとどまりません。

電子データによる一元管理や他システム連携を進めることで、年末調整や給与業務のDX化にもつながります。

2025年は、紙提出から電子提出への転換が本格化する節目の年。

まずは国税庁のe-Tax公式サイトを確認し、自社での利用手順・書類範囲を整理しておくことが重要です。

記事をシェアする

関連記事

【2025年最新】年末調整の変更点まとめ|人事担当者が押さえる実務対応ポイント

こんにちは!HRマネジメント編集部です。 2025年(令和7年)の年末調整では、「所得控除の見直し」「電子申請の義務化…

【最新版】年末調整・確定申告2025年~2026年版|書き方・控除・人事の対応ポイント

こんにちは!HRマネジメント編集部です。 今回は「年末調整 書き方」「年末調整とは」「年末調整 保険料控除」など、最新…

【完全ガイド】2025年12月で健康保険証が廃止|マイナ保険証・資格確認書への切り替え実務対応まとめ

みなさん、こんにちは!HRマネジメント編集部です。 政府方針に基づき、2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行…

人気ランキング

-

2025.11.28 お役立ち情報1

2025.11.28 お役立ち情報1期限迫る!健康保険証が廃止へマイナ保険証移行と「20…

-

2025.12.19 人事実務ノウハウ2

2025.12.19 人事実務ノウハウ2制度改正の要点|「年収の壁」178万円へ、基礎控除拡…

-

2026.1.29 人事実務ノウハウ3

2026.1.29 人事実務ノウハウ3【2026年完全版】いまさら聞けない『出生時育児休業…

-

2025.8.8 人事実務ノウハウ4

2025.8.8 人事実務ノウハウ4最新版:【2025年4月・10月】育児・介護休業法の…

-

2025.10.31 人事実務ノウハウ5

2025.10.31 人事実務ノウハウ5【最新版】年末調整・確定申告2025年~2026年版…